去年十月全球首创3D生物血管打印机问世之后,国家“863计划”3D生物打印促进人工血管内皮化的研发项目近日获得了阶段性重大技术突破。3D生物打印的血管在动物体内实验取得了成功,这也标志着困扰临床半个世纪的人工血管内皮化问题成功找到了解决的方法,具有重要的现实意义。

3D生物打印血管移植实验取得成功

科研人员利用取自恒河猴自体的脂肪间充质干细胞制备成3D生物打印墨汁,应用自主研发的3D生物血管打印机构建出具有生物活性的血管,并用其置换恒河猴体内一段长2厘米的腹主动脉。经过连续监测和长达数月观察,3D生物打印的血管不仅与恒河猴自身腹主动脉完全融为一体,而且血管的结构、功能与恒河猴自身主动脉也完全一致。

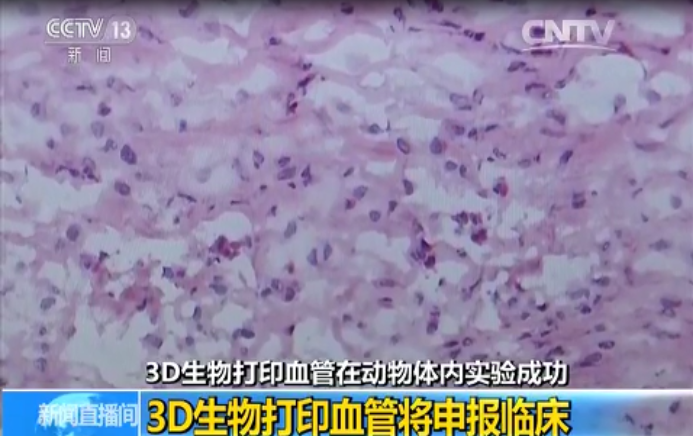

国家“千人计划”专家康裕建说:“我们现在能看到,在5天之内内皮层出现,同时平滑肌层也出现,在28天,所有这些组织分化都能完成,就是我们移植进去的组织和正常的组织就没有区分,成为了正常血管,这是从来没有见过的。”

截至目前,科研人员已对30只恒河猴进行3D生物打印血管体内植入实验,实验动物术后存活率为100%,各项生理指标均未发现异常。

中国科学院院士戴尅戎表示,这个成果的主要价值不是在于打出一根血管,而是通过打出一根血管来解决怎么供应血管细胞和各种活性物质的手段,这种手段将来打血管有用,打实质的肝脏有用,打肾脏也有用,打其他的东西都有用。

3D打印的血管究竟如何来进行动物的体内实验,科研人员如何对实验动物进行长期的监测,我们需要进一步了解。

央视记者从实验室看到:实验人员将一段3D打印的生物血管植入到动物体内,实验的对象是一只6岁的恒河猴,科研人员将一段内径4毫米、长度2厘米的3D打印的生物血管植入到一只恒河猴的腹主动脉上。

3D生物打印血管各项指标需要长期监测

3D生物打印的血管外观上和普通人工血管很像,但实际上内部由生物砖组成的生物墨汁才是其最为核心的关键部分。所谓生物砖,其实就是一种精准的具有仿生功能的干细胞培养体系。不到两个小时,这段3D生物打印的血管就被植入到了恒河猴体内。与此同时,科研人员对早已进行过血管植入手术的恒河猴进行各种数据指标的长期监测。

科研人员介绍,这样的超声波检测基本上每两周就要做一次,监测植入的3D生物血管中是否会出现血栓以及新植入血管和动物本身血管的相融情况。

3D生物打印血管动物载体实验取得成功之后,距离我们的临床医学路还有多远?这一科研成果究竟具有怎样的现实意义?

康裕建表示,脂肪间充质干细胞在临床上应用的安全性是很好的,现在用人工血管来做移植,可以用一个能创造出自己血管的3D打印的人工血管来替代,一个月之内就能得到一个完完全全的和自己一样的血管,这个也是人类有史以来从来没有过的尝试。

3D生物打印血管对心血管疾病治疗具有重大意义

研究表明,心血管疾病死亡率远远高于癌症和艾滋病,是危害人类健康的第一杀手,其中,血管支架和人工血管置换的市场需求规模巨大。专家介绍,3D生物打印血管动物载体实验成功之后,研究团队下一步将向有关监管机构申请临床试验,这一成果不仅有望为全球近18亿心血管疾病患者带来新的希望,也将对干细胞技术的临床应用具有重大意义。

康裕建说,我们现在做的这种尝试和实验,会展示出一个全新的方向,这个方向就是我们体内有自主修复的能力,当把原料送到体内之后,在体内组织的自主调解下,分化成自己的组织,所以应该说是在干细胞领域里提供了一个崭新的理论研究方向和实际应用方向。

日趋成熟3D打印技术

3D打印技术的应用技术已日趋成熟。在再生医疗领域,早前日本多家科研机构就在研究使用3D打印技术生产血管等复杂组织。日本佐贺大学将iPS细胞(人体诱导多功能干细胞)培育出的细胞群打印成管状结构,制成血管。京都大学利用3D打印技术制成包裹着神经的筒状组织,并将其移植到实验鼠身上,实现了神经的再生。日本政府预计到2020年前后,iPS细胞将可用于治疗心脏病等疾病,正在加紧掌握与人体组织形状相近的人造立体组织移植技术。

我国浙江大学医学院欧阳宏伟教授团队在国家重大研究计划课题的支持下,以干细胞作为种子,通过3D技术打印出模拟细胞的微环境作为土壤,促进干细胞分化迁移的刺激因子作为化肥,探索出对骨关节炎改善的有效方法。

随着3D打印技术的进一步发展,未来在临床医学上的应用前景不可限量,同时也将对干细胞技术的临床应用提供新的研究方向。